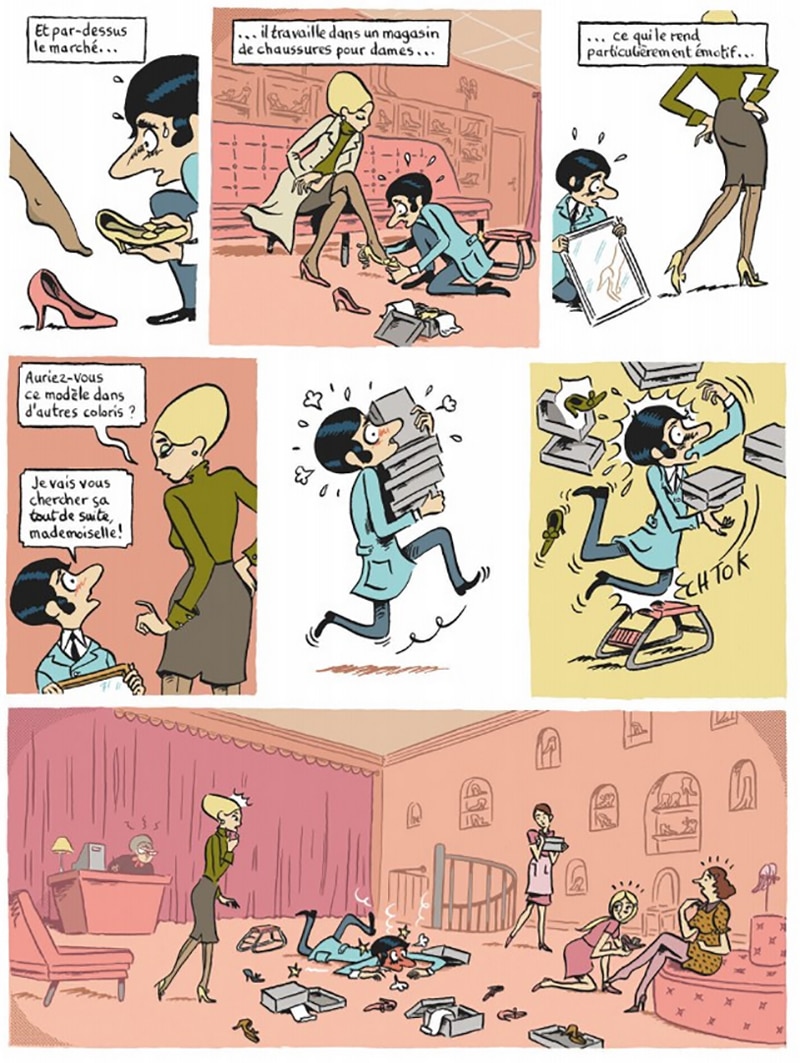

Stanislas Rétif, vendeur et esthète de la chaussure, tendance fétichisme du pied, bichonne les souliers d’une arrière-boutique. Timide et complexé par sa petite taille, il est ignoré des femmes et ridiculisé par ses collègues, cruelles et désinvoltes répliques des sœurs de Cendrillon. Il mène une existence morose, qui bascule lorsqu’il verse quelques larmes sur une chaussure magique en veau sacré.

Un vœu qui tourne mal

Bien loin du vœu formulé, Stanislas devient lilliputien ! Le choc passé, il va faire de sa taille minuscule un instrument de vengeance et de fantasme. Emmené malgré lui chez sa collègue, il profite de son sommeil pour s’introduire sous ses draps. Une scène ambiguë et fondatrice, à l’origine des plus fortes critiques de Grand Petit Homme.

Oui, Stanislas est ce presque incel transparent, frustré et malheureux, voyeuriste à ses heures. Oui, il est très mal tombé en allant dormir sur le pubis d’une femme non-consentante en plein procès Pélicot. Oui, c’est un rôle dépassé, déconnecté des valeurs et des combats contemporains.

Grand Petit Homme : un propos régressif ?

Devons-nous faire buter chaque œuvre sur l’écueil de la bien-pensance ? Ne nous bornons pas à voir en Stanislas une attitude régressive et stéréotypée, une quête de domination malsaine et des fantasmes déplacés. Ce n’est pas le cœur du propos. Je ne retiens pas ici le voyeurisme mais la sensualité : le corps de la femme est célébré, déifié, glamourisé certes, mais dans un hommage à la pop sixties. Oui, la BD traite de beauté, de misogynie, de petite taille (sic) : loin d’y voir des stéréotypes, j’y lis un questionnement sur les archétypes de la masculinité.

Car la dynamique de pouvoir se renverse. Stanislas, pris la main dans le sac, devient homme-objet, jouet des désirs et fantasmes de sa collègue. Une ambiguïté qui efface la violence et la brutalité d’un voyeurisme sec, laissant place à une forme de sensualité et de malice. Dans une fin un poil abrupte et caricaturale, le personnage de Stanislas, anti-héros fragile et émouvant, devient peu à peu sur-homme. Sa taille est le vecteur d’une force intérieure qu’il n’avait pas imaginée.

Défendre Grand Petit Homme

Le récit regorge de rebondissements inattendus, souvent drôles et touchants. À la sensualité se mêlent une langueur et une mélancolie palpables, notamment grâce à la palette de couleurs pastel qui vient accentuer l’atmosphère désuète et nostalgique du récit.

Bien que la trame de l’histoire soit relativement simple, elle dégage une certaine beauté dans sa forme. Grand Petit Homme est une histoire originale et décalée, un conte moderne qui interroge la notion de grandeur et de masculinité. L’album nous invite à réfléchir : qu’est-ce qu’un « grand homme » ? Et qu’est-ce qui fait la grandeur véritable ?

Grand Petit Homme est une pépite graphique, touchante et drolatique. Si, de prime abord, elle semble à rebours des préoccupation actuelles, elle contient une vraie réflexion sur la masculinité, mais aussi sur l’importance de la taille, du corps et de la domination. Je retiens ici le dessin élégant, teinté de mélancolie, et l’humour rafraichissant. J’ai ri, et j’ai aimé.