Célébrée comme l’une des plus grandes cantatrices du XXe siècle, la soprano Maria Callas (Angelina Jolie) a marqué l’histoire de l’opéra avec sa voix saisissante et ses rôles habités. La diva est aussi entrée dans la mémoire collective pour son histoire personnelle tortueuse et son fort caractère. Lorsqu’elle s’installe à Paris au milieu des années 70, la Callas s’éloigne peu à peu de la vie publique.

Maria revient sur ses derniers jours vécus en septembre 1977 dans son appartement parisien où la cantatrice vit entourée de son majordome Ferruccio (Pierfrancesco Favino) et sa domestique Bruna (Alba Rohrwacher). Deux fidèles qu’elle considère comme de sa famille. Dans une réalité mouvante visitée par des fantômes, Maria Callas convoque les souvenirs d’une vie où s’entremêle exigence extrême, célébrité mondiale, rupture amoureuse et solitude d’une artiste ayant perdu sa raison d’être dès lors qu’elle a quitté la scène.

Trois femmes

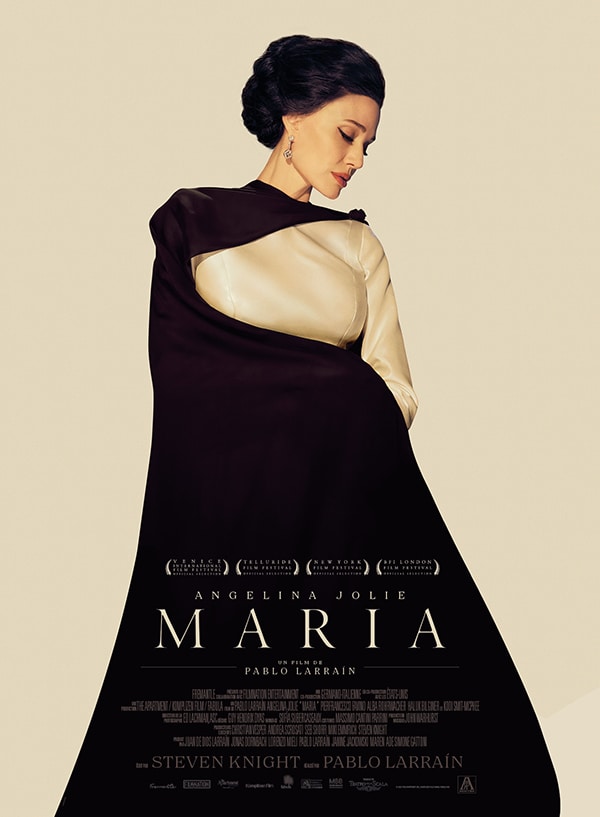

Révélé par le réjouissant No (2012), l’histoire d’un publicitaire en guerre contre Pinochet, Pablo Larraín conclut avec Maria un triptyque de biopics consacrés à des femmes ayant marqué le 20ème siècle. Angelina Jolie s’inscrit dans la continuité de ces portraits de femmes fortes après Natalie Portman ayant incarné Jackie Kennedy dans Jackie (2016) et Kristen Stewart dans la peau de Diana dans Spencer (2021).

Si ces deux films relatent deux moments clés de la vie de Jackie Kennedy et Diana Spencer – la mort de son mari pour l’une, la décision de le quitter pour l’autre – Maria prend la forme d’un inventaire existentiel. Pour ce requiem crépusculaire, Pablo Larraín travaille à nouveau avec Steven Knight au scénario. Il revient à celui qui crée la série Peaky Blinders (2013-2022) mais également la version d’origine du jeu planétaire Who Wants to Be a Millionaire de résumer sur une semaine la vie de la grande cantatrice.

Un projet particulier selon l’aveu même du cinéaste qui consacre pour la première fois un film à une artiste. Le cinéaste et scénariste partagent également une passion commune pour l’opéra qui se ressent dans le soin apporté aux reconstitutions des performances de la diva. L’ambiance de Maria en est d’autant plus révérencieuse.

Icône

Véritable icône dans les années 1950 et 1960, la soprano grecque née aux États-Unis dans une famille modeste s’impose sur les scènes des opéras les plus prestigieux. Surnommée « la Callas » ou « la Divina », la cantatrice vénérée pour sa puissance vocale est aussi décriée pour un perfectionnisme qu’elle impose autour d’elle. Femme forte, elle exige notamment un salaire égal à celui du chef d’orchestre Von Karajan et des chanteurs masculins lors de sa prestation dans Norma sur la scène du Metropolitan Opera de New York. Du jamais vu !

L’attachement de Pablo Larraín à Maria Callas se ressent dans sa mise en scène au service des souvenirs convoqués par la cantatrice. Le film s’ouvre sur le jour funeste du 16 septembre 1977 avec le corps inanimé de la diva, filmé à distance respectueuse, à moitié caché par le mobilier de son appartement parisien cossu. Puis, une séquence impose le visage d’Angelina Jolie surgissant de l’obscurité.

En gros plan, l’actrice interprète un air d’opéra entrecoupé d’images d’archives reconstituées de prestations sur scène. Une introduction qui impose autant Angelina Jolie dans la peau de Maria Callas qu’elle annonce le testament d’une vie artistique et sentimentale qui fait désormais partie du passé de la diva de 53 ans.

Dernier acte

Maria Callas est l’incarnation même de la diva, au sens académique mais aussi populaire du terme. Ses standards rigoureux agacent et affectent sa carrière. Pire, sa voix lui fait défaut alors qu’elle n’a encore que la trentaine. Une défaillance vocale qui reste mystérieuse mais probablement liée à sa perte de poids. De spectacles annulés en prestations tumultueuses, Maria Callas prend sa retraite officielle dans les années 60. Devenue également icône de la mode, la cantatrice est forcée d’abandonner sa passion pour la musique et se retrouve à Paris dans les années 70.

Pour raconter la dernière semaine de la diva, le cinéaste multiplie les effets de style. L’objectif cinématographique de 35 mm offre le point de vue du spectateur et de la réalité mouvante de la diva. Le 16 mm d’une caméra Aaton d’époque indique les images d’une équipe de tournage documentaire venue interviewer la diva. En réalité, le jeune journaliste Mandax (Kodi Smit-McPhee) n’existe que dans la tête de la Callas. Une confession fantasmée qui permet de lancer le flux mémoriel. Le film Super 8 est justement le support de ces souvenirs personnels.

Maria prend l’aspect d’un bilan testamentaire où sa relation tumultueuse avec le riche armateur Aristote Onassis (Haluk Bilginer), décédé en 1975 à Paris, s’incarne à travers son fantôme qui vient la troubler comme elle le confie à Bruna. L’occasion pour la diva de tenter d’exorciser la blessure du mariage de l’homme d’affaires avec Jackie Kennedy. Personnage historique qui n’est pas incarné à l’écran, contrairement à JFK (Caspar Phillipson), mais qui fait le lien avec le biopic Jackie.

Après le spectacle

Pour incarner la cantatrice, Angelina Jolie a suivi une intense formation de chant. À l’instar de Timothée Chalamet dans Un parfait inconnu (2024) – lire notre critique, l’actrice donne de la voix pour rendre crédible son incarnation. Mais Bob Dylan n’a pas la même tessiture que la célèbre diva et Angelina Jolie ne pouvait évidemment rivaliser avec sa puissance vocale. Ainsi la voix entendue dans le film lors des performances est un mélange subtil entre la voix de l’actrice qui chante réellement et les enregistrements de la Callas. L’une prenant parfois le pas sur l’autre.

Le cinéaste se repose – un peu trop ? – sur l’utilisation de morceaux d’opéra qui viennent appuyer la psyché de la diva et l’accompagner à travers ses souvenirs pour créer de l’émotion, sans jamais toutefois tomber dans le pathos. Autant d’œuvres qui permettent d’exprimer des émotions au-delà des mots. Selon la Callas, « On naît artiste ou on ne l’est pas ». Et d’ajouter : « Et on reste artiste, même si la voix perd un peu de son éclat. L’artiste est toujours là. » Ces paroles résonnent au cœur de ce biopic qui explore l’essence d’une artiste qui n’a plus de scène pour s’exprimer.

Que reste-t-il à la Callas, malheureuse en amour, alors qu’elle ne peut plus se produire sur scène ? Elle se rend bien aux rendez-vous avec un pianiste pour travailler une œuvre de Puccini mais elle doit se rendre à l’évidence que sa voix n’est plus au niveau de ses grandes exigences. Sans sentimentalisme exacerbé qui viendrait trahir la mentalité combattante d’une artiste qui fait bonne figure, Maria scrute ce vide abyssal qui s’ouvre devant une diva désormais sans voix. Son obsession du contrôle, elle la retourne contre elle-même à travers un mal être exprimé via la privation de nourriture et une dangereuse automédication.

« L’opéra est un champ de bataille. » confiait Maria Callas. En choisissant la forme d’un bilan d’une vie, Maria tente de capter l’esprit d’une combattante qui ne s’avoue pas vaincue et surtout pas victime, du moins devant les autres. Un destin observé de façon respectueuse mais probablement avec trop de distance pour tisser réellement un lien entre les tragédies incarnées sur scènes et les coups durs d’une existence lyrique.

> Maria réalisé par Pablo Larraín, Allemagne – Italie – États-Unis, 2024 (2h04)