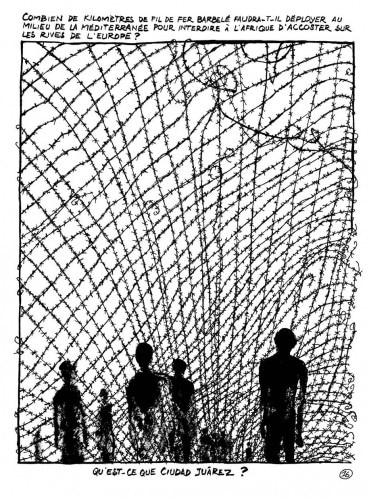

Ciudad Juárez, la ville la plus dangereuse du monde ? C’est en tout cas la ville-frontière mexicaine qui sert de tremplin vers les Etats-Unis pour des milliers d’émigrants. Une cité agitée où règne une guerre sanglante, sans limite, entre narcotrafiquants. Une ville où chaque matin, les habitants découvrent des cadavres sur le trottoir. Des assassinats devenus courants qui terrorisent la population. Intrigué par cette situation et par les viols et exécutions de ces femmes, venues de toute l’Amérique latine, vivant seules et travaillant dans des maquiladoras[fn]Usines d’assemblage implantées dans des villes frontalières du nord du Mexique, apparues dans les années 1960. Elles emploient une main-d’œuvre bon marché et paient des droits de douane réduits.[/fn], Edmond Baudoin, dessinateur et scénariste, a entrepris un séjour à Ciudad Juárez. Accompagné de son compère Troubs, lui aussi grand voyageur.

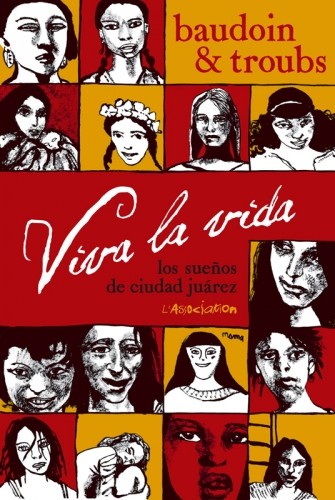

Objectif ? Donner la parole aux habitants, aux survivants, pour connaître leur rêve. Dans une ville où, a priori, on ne rêve pas. Pour essayer de comprendre aussi. De leur séjour est ressorti un album de bande dessinée captivant et troublant, Viva la Vida. Un magnifique carnet de voyage à quatre mains, en noir et blanc, proche du reportage. « J’ai la prétention d’essayer de voir ce qu’il y a derrière la vie », explique Baudoin. Parce que le rêve, c’est la vie.

Pendant deux mois, en octobre et novembre 2010, Baudoin et Troub’s déambulent dans la ville, rencontrent des gens, parfois au hasard, et proposent de réaliser leur portrait. En chemin, ils vont notamment croiser Esmeralda, Conception, Joaquin, Salvatore, Eloisa, Marco et Claudia. Autant de personnalités qui doivent trouver un moyen de vivre dans une ville qui subit, chaque soir, une sorte de couvre-feu.

Entretien avec Edmond Baudoin, l’initiateur de ce projet ambitieux, un auteur encore marqué par cette expérience éprouvante.

Pourquoi un tel projet : demander les rêves des habitants de Ciudad Juárez ?

Chaque jour, on croise de nombreuses personnes dans la rue, surtout dans les grandes villes, la tête basse, sans faire attention. J’avais envie de les arrêter un instant. Juste pour leur poser une question, ou pour dessiner leur portrait.

Dans ce projet, il y a également la volonté de s’attacher aux vivants. Or, quand il y a une guerre – et c’est le cas à cet endroit du Mexique – on s’occupe toujours des morts, alors que les gens rêvent, continuent à rêver, à s’aimer. Je voulais inverser les choses : ne pas trop me préoccuper des morts, même si c’est difficile, et m’attacher aux vivants. Faire le portrait de ces habitants et leur demander : "Quel est votre rêve ?"

Il y a 1,5 million d’habitants à Ciudad Juárez et ils ne sont pas tous des narcotrafiquants : il y des enfants qui vont à l’école, des étudiants qui suivent leur cursus, des gens qui travaillent, dans des conditions parfois difficiles, mais ils font des choses. Ils vivent. Parce que la vie fait front à la mort.

Dans cette ville, au fil des pages, on se rend compte que les habitants de Ciudad Juárez sont plutôt pessimistes. Est-ce votre sentiment général ?

C’est vrai qu’ils ont peu d’espoir. Et c’est facilement compréhensible. Chaque année, de nombreuses personnes sont tuées à Ciudad Juárez donc de nombreux parents meurent. Il y a 3 500 nouveaux orphelins chaque année, ça veut dire, environ 1 500 garçons qui vont devenir, demain, de la nourriture pour les narcotrafiquants. C’est comme ça que ça marche : même si des gens se battent pour les sortir de la rue, les narcotrafiquants veillent.

On n’a pas insisté là-dessus dans le livre, on n’est pas allé dans l’horreur absolue, mais il faut savoir que la mort d’une femme, c’est parfois un examen de passage pour entrer dans un cartel. Une femme qui peut être mère. Et des gamins deviennent orphelins. Ceux-ci pour "s’en sortir" vont entrer dans un cartel avec le même examen de passage : tuer une femme, une mère. C’est un véritable cercle vicieux. Ces pratiques, les habitants de Ciudad Juárez les connaissent. Ça n’incite pas à un espoir fabuleux. Alors oui, il faut vivre pour s’opposer à la mort mais il est difficile pour eux de sortir de certaines situations. Il faut faire avec, tout en sachant que, chaque jour qui passe, il y a de nouveaux orphelins dans la ville… Tout cela fait très mal.

Qu’a permis le dessin par rapport à cette réalité très violente ?

L’utilisation du dessin nous a permis beaucoup de choses. On n’aurait pas pu rentrer avec un appareil photos dans certains lieux, comme dans cette entreprise, cette maquiladora. Alors qu’avec le dessin, on peut. En tant que dessinateur, on a des possibilités que les journalistes n’ont peut-être pas. On peut orienter le projecteur sur quelque chose. A Ciudad Juárez, il fallait travailler le soir-même, sur le vif, pour ne rien oublier de nos rencontres de la journée.

Le dessin, c’est toujours une trace humaine : ça passe à travers un pinceau, un crayon ou un stylo. Le dessin a de l’intérêt car on ne peut pas se cacher derrière la formule "je suis objectif". Un dessin ne peut pas être objectif. C’est le contraire de l’objectivité. Et c’est ce que j’aime.

Les habitants que vous avez rencontrés vivent au jour le jour, sans vision à long terme. Comme s’ils n’envisageaient pas l’avenir…

C’est vrai que là-bas, on n’entend pas quelqu’un se projeter dans l’avenir et dire par exemple "dans quinze jours, je ferai ça". J’ai été très marqué par cet ingénieur qui m’a dit "je n’ai pas de rêve, je n’ai que des cauchemars". Il m’a expliqué, à l’écart des autres personnes, qu’il y avait un contrat sur sa tête. Pourquoi ? Uniquement parce qu’il était ingénieur et qu’il avait dénoncé des malfaçons dans son entreprise… Ça montre le climat ambiant.

A plusieurs reprises dans le récit, vous évoquez l’histoire de cette femme assassinée, retrouvée avec une rose posée sur l’épaule.

Cette femme, cette histoire nous ont beaucoup marqués pendant notre séjour. Elle nous a accompagnés même. Elle était dans notre quotidien, même pendant nos réunions avec nos amis nous en parlions : cette dame a travaillé pour sortir son enfant de la merde. Elle est l’évidence, la preuve de cette horreur : on a tué son mari, elle se retrouve sans argent, elle travaille pour manger, pour survivre… donc elle rentre chez les narcotrafiquants et, finalement, elle se fait tuer, peut-être par un cartel rival ! C’est représentatif de la situation générale dans cette ville.

Quel a été votre sentiment après deux mois passés dans cette ville si particulière ?

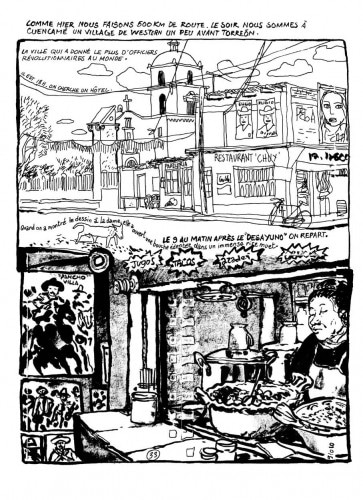

Quand on est arrivé à Ciudad Juárez, les 2-3 premiers jours, on avait peur mais il fallait bien aller faire des courses au supermarché… En sortant dans la rue, on s’est aperçu qu’on faisait peur aux habitants ! On était des étrangers pour eux… C’est la première fois que je voyais des enfants se précipiter dans la robe de leur mère quand ils nous voyaient. C’est désagréable. Ça m’a fortement déplu. Pour résumer, on avait peur et on faisait peur. Pourtant, on s’y habitue très vite ! Et c’est en quittant la ville pour de bon, lorsque nous sommes arrivés à Chihuahua pour nous laver la tête qu’on a vraiment compris qu’on venait de sortir de quelque chose. C’était comme une chape de plomb qui se soulevait.

En arrivant à Chihuahua, où là aussi des gens meurent, de voir des gens assis sur un banc lire le journal, ça nous a surpris… On traversait plus tranquillement la rue. Sans se préoccuper de savoir si les vitres des voitures étaient fumées, ni du chargement de cette voiture… Là, on s’est rendu compte de la difficulté de vivre dans une ville comme Ciudad Juárez. Mais sur le moment, on vit car il faut vivre : on boit des verres, on rencontre des gens, on fait des fêtes, beaucoup même, pour oublier…

A Ciudad Juarez, on a l’impression qu’il y a de l’agitation tout le temps, avec les militaires, la police, les sirènes dans tous les sens, mais on ne sait même plus pourquoi…

A Ciudad Juarez, tout vous échappe. Par exemple, voir que les journalistes arrivent sur les lieux des assassinats morts avant la police…. On ne comprend pas : est-ce que la police sait mais n’intervient pas quand quelqu’un va être tué ? Est-ce que tout cela est arrangé ? Là-bas, nous étions comme les habitants : on se posait des questions. Des questions souvent sans réponse.

>

Viva la vida, de Baudoin et Troub’s, L’Association, collection Ciboulette, 2011. Préface de Paco Ignacio Taibo II.

L’album est sorti au Mexique aux éditions Sextopiso, et en Espagne chez Astiberri.