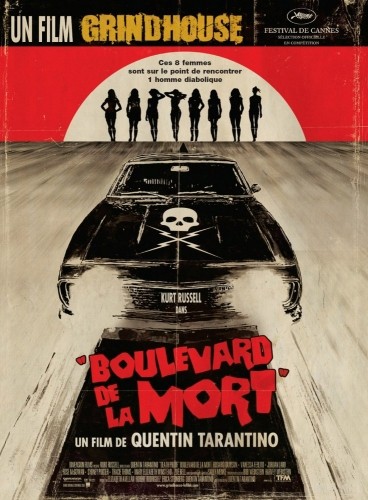

Rappelez-vous. C’était il y a trois ans : Robert Rodriguez et son ami Quentin Tarantino sortaient coup sur coup deux films, Deathproof et Planet Terror, deux curiosités qui, à l’origine, faisaient partie d’un seul et même projet : Grindhouse. Dans sa version américaine (toujours inédite en France), cet étrange objet cinématographique se composait de deux parties d’une heure, chacune réalisée par l’un des deux réalisateurs, et entrecoupées de fausses bandes-annonces. Parmi celles-ci : Machete, mi-homme, mi-flic, 100 % tueur, campé par un Danny Trejo (l’acteur fétiche de Rodriguez) à la mine toujours aussi patibulaire.

Machete, sorti le 1er décembre en France, fait partie des œuvres personnelles du réalisateur mexicain, en digne successeur de El Mariachi, œuvre fondatrice du style Rodriguez. A ceci près que le réalisateur semble se sentir de plus en plus investi par des enjeux politiques modernes, en particulier par la cause mexicaine face au grand frère américain. Résultat : ses films gagnent en profondeur, ou en tout cas, présentent un second niveau de lecture absent de ses premières œuvres.

A l’instar de L’Invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, ou de La Nuit des morts vivants de George Romero, la stratégie s’avère payante. La série B, déclinée dans ses genres différents – fantastique, science-fiction, horreur, gore, érotique, action, etc. -, en s’adressant à un public a priori peu sensible aux débats qui agitent la société, peut devenir un puissant vecteur idéologique, et remplir la mission civilisatrice (et propagandiste) assignée au 7e Art par un Griffith ou un Eisenstein.

La comparaison avec ces illustres ancêtres s’arrêtent là, puisque la série B puise sa force dans son absence d’ambition artistique, dont elle a fait une arme redoutable. A l’origine simples expédients de studios hollywoodiens qui, à côté des prestigieux "A Movies", cherchaient à boucler à moindre coût les catalogues de films qu’ils livraient clé en main aux salles dont ils étaient propriétaires, les "B Movies" ont acquis au fil du temps une liberté de ton exceptionnelle. En jouant sur des coûts de production défiants toute concurrence, de jeunes réalisateurs à qui on offrait là l’occasion de mettre la main à la pâte, se sont empressés de glisser, à l’intérieur d’un cahier des charges donnant la part belle aux sensations fortes, leurs propres notes personnelles. Ce système à double niveau a permis aux westerns d’abord, puis aux films noirs, de conquérir un large public, ainsi qu’une reconnaissance critique pour les meilleurs d’entre eux.

Reste que la série B ne peut fonctionner qu’à la marge du système, en s’appuyant sur un cinéma de "niche". Chacun de ses genres vise au départ un public spécifique à qui il doit impérativement fournir sa dose de spectaculaire. Plus il élargit son cercle de fans et s’oriente vers le grand public, plus il perd sa liberté de ton en s’obligeant à plaire au plus grand nombre. Une telle récupération est à double tranchant : dans les cas du western et du film noir, elle a ouvert la voie à un âge d’or qui a peu à peu sclérosé les codes de ces genres, les empêchant d’évoluer en tarissant l’esprit frondeur de leurs origines.

Du premier âge d’or hollywoodien au temps du cinéma muet, au second âge d’or de l’après-guerre, l’encadrement de la production à l’œuvre au sein de studios tout-puissants contribua à maintenir la série B à sa place, limitant sa visibilité et la destinant à une audience plus confidentielle. A l’intérieur de ce cadre étroit, la vitalité intrinsèque aux "B Movies" pouvait migrer d’un genre à l’autre, de la science-fiction à l’horreur, en passant par le fantastique, et ce malgré – ou plutôt grâce – au manque de moyens. Aujourd’hui encore, l’inventivité déployée dans des "petits" films (les "B Movies" duraient en général environ une heure, afin de pouvoir être projetés en complément de séance) comme The Man from Planet X de E. G. Ulmer, ou La Féline de J. Tourneur, ne cesse de stupéfier.

Une rentabilité assurée à coup de sexe et d’hémoglobine

Les difficultés que connurent les studios au début des années 60 contribuèrent à l’explosion de la production dont découlent en droite ligne les films de Rodriguez et de Tarantino. Attirés par le faible coût de la série B et une rentabilité assurée à coup de sexe et d’hémoglobine, des producteurs indépendants comme Roger Corman, s’engouffrèrent dans la brèche et firent les beaux jours de genres jusque-là considérés comme mineurs. Parmi les Don Siegel et autres Russ Meyer, de jeunes réalisateurs autrement plus ambitieux allèrent rapidement connaître une carrière flamboyante, qu’ils s’appellent Francis Ford Coppola (Dementia), Martin Scorsese (Bertha Boxcar), Steven Spielberg (Duel), George Lucas (THX 1138) ou Brian De Palma (Sœurs de sang). Avec le "Nouvel Hollywood", l’ancien système de production se trouva renversé, y compris dans sa classification entre A et "B Movies", les seconds occupant soudain le devant de la scène.

Devant les succès de E.T., Star Wars ou Indiana Jones, et dans une moindre mesure de Carrie et des Dents de la mer, la série B, poussée par sa logique interne, se radicalisa, explorant de nouveaux territoires (le slasher), créant de nouvelles figures (le zombie), se déclinant au sein de nouvelles communautés (la blaxploitation), important de nouveaux genres (les films de kung fu). Cette seconde génération de "B Movies" fut à son tour adoptée par le grand public grâce au talent de réalisateurs comme Tob Hooper, Wes Craven, George Romero, John Carpenter, Joe Dante ou encore John Landis, tous passés maîtres dans leur genre respectif (voire dans le mélange des genres), sous le patronage bienveillant des nouveaux hommes forts du système (Lucas et Spielberg en tête). Depuis les années 70, ce n’est plus un genre en particulier, mais toute la série B qui connaît un âge d’or dont elle a bien du mal à se sortir…

Etouffée peu à peu par les exigences du cinéma commercial, la série B a semblé un temps avoir trouvé en Rodriguez, et surtout en Tarantino, ses sauveurs. Le renouveau incarné par ces deux réalisateurs, malgré leur influence dans le cinéma actuel (et leurs efforts pour initier, autour de cette influence, un véritable mouvement cinématographique), doit pourtant être considéré comme le dernier symptôme en date de sa décadence. Incapable de se régénérer, la série B tourne en rond, recyclant à l’infini ses propres codes dans des synthèses cinéphiliques parfois brillantes, ou des pastiches sans saveur.

Qu’on ne s’y trompe pas : le danger dépasse largement le cadre de la série B. Avec elle, c’est tout le paysage cinématographique qui est en crise. La classification traditionnelle entre A et "B Movies" donnait en effet aux spectateurs de précieux repères pour se guider à travers le tout-venant de la production cinématographique, et si des réalisateurs comme Lucas, Spielberg, Scorsese ou Dante ont toujours manifesté leur goût pour les petits films de la série B, jamais ils n’ont oublié ce qu’ils devaient aux grands classiques. Or, ce sont ces mêmes réalisateurs qui, en venant renverser les valeurs traditionnelles qui ont bercé leur cinéphilie, ont donné naissance à cette nouvelle cinéphilie, celle de Tarantino et de Rodriguez, image inversée de la précédente, dans laquelle les "B Movies" font figures de classiques.

Cette tendance est aujourd’hui d’autant plus forte que le téléchargement permet à tout à chacun de disposer instantanément de n’importe quel film. Mais plutôt que Murnau ou Bergman, nos apprentis-cinéphiles, obéissant aux déclarations de Tarantino ou de Rodriguez comme à des paroles d’évangile, téléchargent plus sûrement Fukasaku ou Sarafian, ou l’un de ces réalisateurs encensés par Mad Movies et programmés à L’Etrange Festival. Et ce à une époque où, plus que jamais, cette série B qu’ils dévorent à satiété, a sans doute besoin de perdre de sa superbe pour retrouver la marginalité dans laquelle elle s’épanouissait jadis si bien.